民族划分

以色列并不是单一的民族,圣经清楚地提到了民族主义或民族中心主义的问题。在路加福音10:33,那个被犹太人鄙视的外族撒玛利亚人,是施行怜悯的好榜样。在路加福音17:16,当耶稣医治了十个麻风病人时,只有一个撒玛利亚人怀着谦卑而感恩的心回到耶稣身边。创世纪11章巴别塔的故事表明,神根据人们的家庭关系和部落,而不是根据他们的肤色或身体特征来混淆人们的语言。不幸的是,历史上人们错误地解释圣经,来为民族和种族歧视辩护。创世纪第9章中就有一个例子,迦南是 “奴仆的奴仆” 的诅咒被用来证明奴役非洲人是正当的。许多人认为,被诅咒的含的后代是黑人。本文考察了种族主义和基督教的历史,并讨论了对教会和大使命的影响。

世界基督教的民族主义史

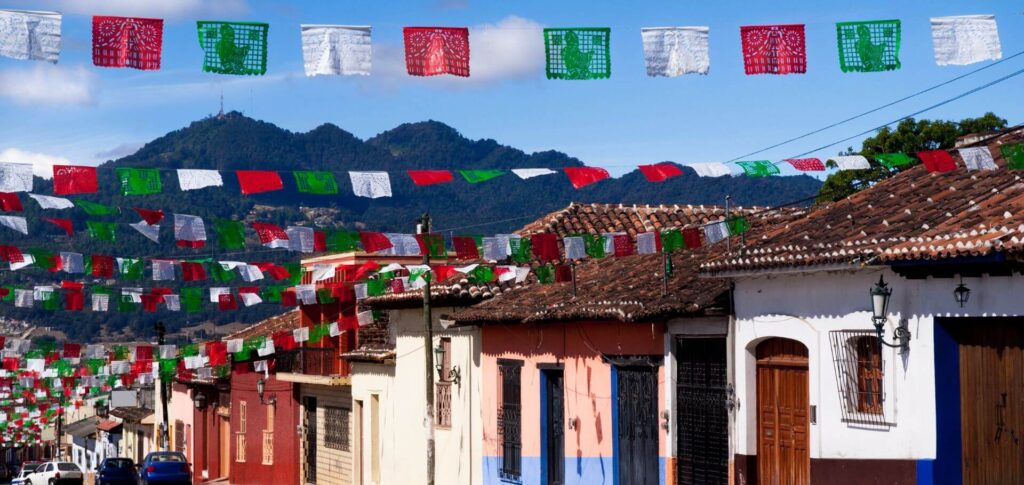

拉丁美洲

从历史上看,基督教一直被用来为民族主义辩护和反对民族主义。在殖民时期和后殖民时期,种族和民族问题在拉丁美洲和非洲尤为突出。当来自西班牙和葡萄牙的征服者在16世纪初征服新大陆时,他们将自己的工作视为一场宗教改革运动,并使用武力使当地人基督教化。此外,他们奴役原住民,并在经济上剥削他们。1552年,多米尼加牧师巴托洛梅·德·拉斯·卡萨斯(Bartolome de Las Casas)在他的《印度群岛毁灭简记》(a Brief Account of the Destruction of the Indies)一书中谴责了奴役原住民的暴行。他的出版物在废除原住民奴隶制度方面发挥了重要作用。为了弥补当地劳动力的不足,西班牙和葡萄牙殖民者在1650年至1860年间开始向拉丁美洲输入非洲奴隶。

大规模的非洲奴隶产业导致了原住民、非洲人和欧洲人之间的种族混合。掌权者建立了严格的种族等级制度,原住民和非洲奴隶受到严厉的歧视。西班牙和葡萄牙居住者的种族态度是在7世纪针对征服伊比利亚半岛的穆斯林进行宗教改革运动中形成的。欧洲基督徒视来自北非的黑皮肤穆斯林为入侵者,并开始将黑皮肤与异教联系在一起。在收复失地期间,对深色皮肤的穆斯林的必胜信念和仇恨在伊比利亚半岛达到了顶峰。种族和宗教错综复杂地交织在一起,西班牙和葡萄牙的基督徒开始捍卫他们的基督教信仰和 “血统纯洁” 。原住民和非洲奴隶被视为劣等人,且无法拥有完整的属灵洞见。他们被禁止享有许多公民和宗教特权,并与欧洲血统的人隔离。他们不允许被任命或加入宗教团体。 虽然种族等级制度已不复存在,但种族主义仍然影响着今天的拉丁美洲教会。

虽然种族等级制度已不复存在,但种族主义仍然影响着今天的拉丁美洲教会。

拉丁美洲的基督徒继续不断发现新的、创造性的方法来使基督教本土化,并带来种族解放。一个典型的例子是瓜达卢佩夫人(Lady Guadalupe),拉丁美洲的本土化圣母玛利亚。传统上,人们相信圣母玛利亚向墨西哥城的一个贫穷的当地工人胡安·迭戈(Juan Diego)显现。圣母玛利亚,或瓜达卢佩,是一位穿着拉丁美洲服装的当地妇女。她向所有人传讲了盼望和怜悯的信息,给遭受殖民者暴力的当地基督徒带来了安慰。瓜达卢佩夫人是拉丁美洲天主教徒怜悯、盼望和种族解放的象征。

非洲

种族问题深深地交织在非洲的教会历史中,尤其是在南非。1948年,种族隔离被立法,影响到南非公民生活的方方面面。种族隔离指的是种族分离主义,人们根据种族被分类,并被迫按照种族方式生活。在整个20世纪50年代,一系列法律对非洲人施加了经济、教育、政治和宗教限制。许多种族隔离的支持者认为,种族隔离有圣经依据,甚至教会领袖也支持种族隔离。种族隔离的宗教支持者使用巴别塔的比喻,认为教堂和其他集会必须按种族分开,因为人被造得不同,分开聚会是神的旨意。

1982年,世界改革宗教会联盟 (WARC)宣布支持种族分离主义是异端邪说,种族隔离制度因此受到了挑战。WARC也强调人类的团结,尤其是基督徒之间的共融。1985年,南非黑人神学家发表了基于解放神学的凯洛斯文件(Kairos Document)。世界其他地区开始挑战南非的种族不平等。美国教会和企业开始撤资并进行经济抵制。世界银行体系拒绝贷款给南非。1990年,南非总统德克勒克 (F.W. de Klerk) 释放纳尔逊·曼德拉(Nelson Mandela)出狱,种族隔离制度才正式结束。届时,纳尔逊·曼德拉曾是非洲国民大会(African National Congress)的领导人,已经被囚禁了27年。

德斯蒙德·图图(Desmond Tutu)和纳尔逊·曼德拉(Nelson Mandela)于1996年创建了真理(真相)与和解委员会(TRC)。TRC的最终目标是饶恕与和解,但图图明确表示,没有认罪悔改,真正的医治与和解是不可能发生的。许多非洲国家信奉“乌班图(ubuntu)”哲学,即全人类的相互关联性。根据这种意识形态,所有的人都是相互依赖和相互负责的,因此强调宗教体验的共同性。图图还利用乌班图作为TRC的主要驱动神学。

在世界各地,本国中心主义、种族主义和仇外心理仍然是一个问题,教会有能力和责任发挥先知的作用。 皮尤研究中心的研究表明,年轻一代更加敏锐地意识到他们的信仰与社会责任之间的联系,这表明到2050年,教会在反对民族主义的斗争中的参与将会增加。

在世界各地,本国中心主义、种族主义和仇外心理仍然是一个问题,教会有能力和责任发挥先知的作用。

民族主义对世界和教会的启示

随着2050年的临近,民族、全球化和多样性的交集变得越来越重要。本节探讨民族对全球动态、基督教会和大使命的重新解释的影响。1民族问题为全球教会在多元中合一的宣教带来挑战和机遇。 这个时代是教会处理民族认同、全球互动和传福音方法的关键时期。一个最大的挑战是教会在殖民压迫中的历史角色。2解决这些问题对于促进全球和平、有效地传福音和跨民族的门徒训练至关重要。了解民族的复杂影响对于在多元化世界中与大使命相一致的未来战略至关重要。

对世界的影响

在日益全球化的世界背景下,民族主义深刻地影响着全球社会政治格局,影响着教会及其到2050年的大使命。技术进步推动的全球化促进了相互联系,也促进了各民族之间思想和传统的交流,在减少障碍的同时,还促进有效的沟通与合作,从而有利于大使命的根本目标的实现。全球化也推动了跨文化交流,将教会塑造成一个跨越民族界限,积极参与社会、接受跨民族福音的社区。3

种族问题为全球教会在多样性中团结的使命带来了挑战和机遇。

然而,全球化也可能加剧民族冲突和分裂。主流文化和跨国合作可能使某些群体边缘化,而移民可能导致社会混乱、偏执和歧视。这些消极面挑战了教会的宣教,造成了不信任和敌意,阻碍了福音在冲突群体中的传播。承认民族主义具有团结和分裂的双重潜力是至关重要的。我们需要积极主动地塑造全球关系和宗教使命,最大限度地发挥积极影响,同时减少消极影响。

对教会的影响

在发展中国家的宣教活动因延续了帝国主义和殖民主义而受到批评。4这些活动通常被视为殖民计划的一部分,将当地文化妖魔化或视为劣等文化,5像Musa Dube和GM Soares-Prabhu这样的批评者认为,宣教士是有意或无意的帝国代理人。他们的活动被用于文化统治,强加外来价值和规范,破坏本土文化和语言。6他们的目标不仅是皈信,还是适应西式标准,加强殖民者的霸权 。7

此外,我们还需要解释好一些历史性的观点,特别是大使命的特性。在后殖民环境中,有人使用大使命来强化父权结构的同时,对女性的发声权和宗教信仰经历进行边缘化,结果,许多后殖民社区重新定义了大使命,将其从殖民和父权遗产中分离出来,并且将其重新定义为对社会公义和解放的呼求,以及对原住民文化和教会内女性领导地位的认可。

随着世界向2050年迈进,全球教会预计将发生转变,特别是在如何看待和实施大使命方面的转变。我们希望是转向一种受不同人类经验影响的、更有活力的、多方面的对话,而不是一种静止无声的单一方式。大使命的宣教使命需要持续进行本土化,重新诠释,并与当地文化的历史和身份产生共鸣。其目的是促进大使命的包容性和文化敏感性,增强其在日益纷繁交织的多样化世界中的影响力。

对大使命的影响

在种族主义的背景下,大使命面对着重大的释经挑战。9在圣经的背景框架中理解这一点是至关重要的,特别是考虑到它对2050年之前传福音的影响。这一观点的核心是创世纪1:26-27的犹太-基督教信仰,他们坚称每个人都是按照神的形象(imago Dei)创造的,建立了个人的内在价值,无关乎民族。这一原则在好撒玛利亚人的寓言中得到了回应(路加福音10:25-37),10该比喻消除了民族偏见,强调了对所有邻居的牺牲之爱。这样的叙述可以引导跨文化对话和相互尊重。

使徒行传提供了进一步的见解。在使徒行传10:34-35中,11彼得认识到神的公义,提倡包容,抵制民族中心主义的偏见。耶路撒冷会议的决议(使徒行传15章)和加拉太书3:28,以及哥林多前书9:20-23中的神学主张为基督徒的参与提供了包容性范例,颠覆了不平等的权力关系,在保留个人民族文化身份的同时挑战了民族中心主义。12

可以积极地利用民族主义来建立桥梁,参与跨文化宣教。

可以积极地利用民族主义来建立桥梁,参与跨文化宣教。 启示录7:9中的末世异象13体现了跨越民族界限的信仰团体。鉴于民族主义对教会的挑战,圣经中的事例鼓励我们承认每个人的内在价值,并倡导跨民族的团结和相互理解。这种方法提供了一种基于神学的策略,有助于处理2050年及以后全球基督教见证和福音传播中的民族关系。

对基督教背景下大使命的理解已经发生了重大变化,尤其是在后殖民时代。虽然在推动全球教育和医疗保健方面受到赞誉,但其历史却因宣教士与殖民列强纠缠在一起,破坏了当地文化和价值观而受到损害。宣教士与殖民列强的联合把基督教宣教活动表现成殖民压迫,因此,随着民族主义在全球范围内兴起,教会正面临着一个关键时刻,因为民族主义的兴起可能会对全球社区和宗教形势产生重大且不可预测的影响。受民族主义的影响,全球化的各种动态对教会如何理解和解释大使命产生了不同而复杂的影响。未来,是否有可能弥合或扩大差距,取决于教会发展神学和宣教伦理的能力,以及与他们所服侍社区的经历产生的共鸣。这些神学伦理应该是转变性的,是与神和解、医治、自我牺牲的爱和恢复公义的使命一致的,这是大使命的核心。

挑战和机遇

洛桑运动的使命是传福音、门训、培养像基督一样的领袖,并为每一个民族和每一个地方带来国度的影响,这是基于有不同类型的人群这一概念。宣教运动的一个重要方面是认识到人们在空间和时间上的不同。描述这种差异的一种方法是通过种族-民族分类。本文认为,种族-民族分类是由地理、历史、文化和政治经济的物质差异所产生的。对于作者来说,种族意味着附着在表型差异上的社会建构的身份,而民族意味着与文化相关的社会建构的身份——就本文而言,重点将放在语言使用这一主要文化特征上。此外,我认为民族主义与民族中心主义和种族主义的社会挑战类似。民族主义、民族中心主义和种族主义是基督教会应该设法避免和改善的社会弊病。

关注福音的普世性

从民族主义的角度来看,大使命面临两个挑战。大使命的第一个挑战是基督教福音对所有人不分时空、不分民族的普适性概念。确实,基督教的福音具有普世范围和吸引力,就如加拉太书3:28所说:“并不分犹太人、希腊人,自主的,为奴的,或男或女,因为你们在基督耶稣里都成为一了。”然而,虽然耶稣基督的福音是面向所有人,且不分时间和空间,但也不能忘记,我们总是在特定的地方和文化背景中传福音。

当我们传福音的时候,我们从来没有用一种通用的、普世的人类语言来传。福音只能通过当地文化和语言来传,籍着相信基督成为基督的肢体,只有通过圣灵在当地文化语言中的特殊工作才能实现。基督教信仰的一个显著特征是它的无限可译性(Lamin Sanneh) ,通过特定的语境方法面向所有人群。因此,在忠于大使命上至关重要的是,始终考虑福音的普世吸引力,但只能通过它在社会上的体现来传播。我们一旦同意大使命只能通过当地语言(而不是通用的世界性语言)来实现,那么我们就必须承认民族的重要性、其重大意义和必要的角色。基督教信仰的文化-语言特征(乔治·林德贝克),以及福音的社会和民族体现是大使命和信仰传播的不容置疑的特征。如果不承认民族特征在大使命中至关重要的地位,我们对大使命的普世性的强调,就遮盖了我们在各民族中对福音的见证。一个脱离语言环境的、没有实际载体的,而又普遍通用的见证不能见证耶稣基督救赎的福音。

合并基督徒身份和民族身份

大使命面临的第二个挑战与第一个挑战正好相反。一旦基督教被视为一种文化-语言的宗教,由讲特定语言的特定人群体现出来,那么就会受到民族身份与基督教身份共同延伸的诱惑(这也是对大使命的挑战)。这会产生多种有害形式,比如,克尔凯郭尔(Søren Kierkegaard)在丹麦路德教中抱怨的国家建立的基督教唯名主义形式,在美国等地日益明显的基督教民族主义形式。在克尔凯郭尔的时代,成为路德教徒或基督徒就等于成为丹麦人,基督徒可能就只是名义上的基督徒(因此是唯名主义)。

特定的民族和种族身份与基督教身份交织在一起,部分原因是基督教跨种族的特征使其失去了自身的普世特征。也就是说,皈信基督教越过了圣经所说的神子民的界限(士师记20:2;撒母耳记下14:13;希伯来书9;启示录21:3)。圣经上说,神的子民是新人,有新的身份,写在我们的心上,是用基督的宝血所立的新约(耶利米书31:31-34)。学者们把这种关于人的基督教语言称为民族推理的一种形式(丹尼斯·布尔Denise Buell) 。当基督徒身份与民族-种族身份融合时,这种带有问题的民族-种族身份就被洗礼和神圣化了。这也就使人将自己灵里的罪归咎到圣灵的身上,从而破坏了基督身体的集体见证。

在第一个挑战中,基督徒忘记了他们的民族身份在他们的基督徒身份中所扮演的角色,以及作为基督徒在世界上行善的愿望。在第二个挑战中,基督徒意识到并且神圣化了自己特殊的民族身份,并试图通过基督教言论来凌驾其他民族之上。

前进的道路:基督教的普世性和特殊性

在前进的道路上,透过希腊的关于锡拉(Scylla)和卡律布狄斯(Charybdis)的神话故事的寓意,我们要克服盲目普世化和有害的特殊化给基督教信仰带来的挑战,也就是说要正确地协调基督教信仰的普世性和特殊性。前进的道路不是非此即彼。基督教既是一种跨越时空、拯救和改变所有人的普世宗教,又是能够扎根于任何特定文化和语言环境中的、可以被实践的宗教。这两者既不是竞争性的,也不是排他性的。民族认同是理解基督徒认同的必要条件,但这并不意味着不存在跨越时空的普世性。基督徒的身份永远不会与民族身份分离,但这并不意味着基督徒的身份可以简单地简化为民族身份。协调基督教信仰的普世性和特殊性的关键机制是教会的社会实践,也就是说不同种族和民族的人群在各自特定的环境中践行福音救赎大能的普世性。这是一个关于基督身体被圣灵充满的大公性的宣告。大使命的挑战在于认识到圣灵的工作是彻底的、跨越界限的,并且不断地荣耀着独一的主和救主耶稣基督(J.I. Packer)。

有的时候,面对天主教会,还会有新的挑战,需要属灵的分辨和认识。这种认识不能被提前确定,而必须通过在混合聚会中的祷告和团契来辨别。随着全球运动的兴起,商业和科技使我们的世界变小,伴随着对边缘人群的持续剥削和统治,圣灵工作的属灵洞见将需要我们需要像2024年第四届洛桑大会这样的聚会,使我们可以继续聚集在一起,来分辨和认识圣灵的工作。

参考资源

- Bocala-Wiedemann, T. J. (2022). “社交媒体是向年轻人传福音的工具。”大使命研究杂志,14 (2022): 19-34页.

- Boesak, Allan. 黑人与改革宗:种族隔离、解放与加尔文主义传统。Eugene, OR: Wipf and Stock, 2015。

- Buell, Denise. 为什么会有这个新种族:早期基督教的民族推理。纽约:哥伦比亚大学出版社,2005。

- Chung, Y. “大使命的后殖民解读(马太福音28:16-20)与韩国神话。”今日神学72(2015):276-288页。https://doi.org/10.1177/0040573615601466

- Cronshaw, D. 对谁来说“伟大”的委身?马太福音28:18-20的后殖民对位解读和William Carey的讽刺。”转型(Transformation)33(2016):110-123页。https://doi.org/10.1177/0265378815595248

- Dube, Musa W. “所以,你们要去,使万民作我的门徒(马太福音 28:19a): 圣经批评与教育学的后殖民视角。224–46页。《教导圣经:圣经教育学的话语与政治》。由Segovia, F and Tolbert, M A. Maryknoll编辑,纽约:奥比斯图书,1998。

- Dunaetz, D. R., & Priddy, K. E. “教牧态度预测教会数量增长”。大使命。”研究期刊(Research Journal)5(2014):241-256页。

- Hong, E., & Botner, M. 《谦卑的竞争观念:为什么韩裔美国人不需要放弃孔子去皈信基督》大使命研究期刊14(2022):19-29页。

- Lindbeck, George A. 教义的本质:后自由主义时代的宗教与神学,25周年版。Louisville, KY:威斯敏斯特约翰诺克斯出版社,2009。

- Oduyoye, Mercy Amba. 阿诺瓦的女儿。非洲妇女与父权制。Maryknoll (纽约):奥比斯图书公司,1995。

- Packer, J. I. 与圣灵步调一致:在与神同行中找到丰盛。修订版和扩大版。Grand Rapids, MI: Baker Books, 2005。

- Patte, Daniel. “与他人一起阅读马太福音28:16-20:它如何解构我们西方的宣教概念。”HTS 62(2006): 521-557页。

- Sanneh, Lamin O. 翻译信息:宣教士对文化的影响。第2版。Maryknoll, NY: Orbis Books,,2008。

- Stanley, Brian. 二十世纪的基督教:一部世界史。普林斯顿:普林斯顿大学出版社,2018。

- Thiong’o, Ngugi Wa. 思想的非殖民化:语言的政治。伦敦: James Curry,1994。

- Tisby, Jemar. 妥协的颜色:美国教会共谋种族主义的真相。Grand Rapids, MI:Zondervan, 2019。

- Tutu, Desmond. 没有宽恕就没有未来。纽约:双日出版社(Doubleday),2000。

- Wainwright, Eliane M 1998. 我们要不要再找一个:女权主义者重读马太福音中的耶稣。Maryknoll, NY: Orbis,1998。

尾注

- 虽然大使命的宣教神学基础被浓缩在马太福音28:19-20中复活后的耶稣对门徒的训诫,但大

- Cf. Musa Dube,; Pui-Lan Kwok, 后殖民想象与女性主义神学(Louisville:

- Cf. Daniel Patte, 与他人一起读马太福音28:16-20:它是如何解构我们西方的宣教概念的,HTS 62 (2006): 521-557页;Choan Seng Song。亚洲孕育的神学(Theology from the Womb of Asia)(Wipf and Stock Publishers, 2005); 教导圣经(Fernando Segovia and Mary Ann Tolbert编著)中,“所以,你们要去,使万民作我的门徒(马太福音28:19a):圣经批评和教育学的后殖民视角; Orbis Books: Maryknoll, NY, 1998);224 – 245页。”

- Cf. Dube, “所以,你们要去,使万民作我的门徒”; Song. 亚洲孕育的神学, “大使命的后殖民解读 (马太福音 28:16-20) 与 Korean myth,” 今日神学 72 (2015): 276–288页. https://doi.org/10.1177/0040573615601466

- Cf. Kwok, 后殖民想象与女性主义神学, 61页.

- Cf. Dube, “(Mt 28:19a)”; Daniel Patte, “与他人一起读马太福音28:16-20:它是如何解构我们西方的

- Cf. Musa, “所以,你们要去,使万民作我的门徒(马太福音28:19a)”; Rs Sugirtharajah, “对圣经解释中的共谋和建构的后殖民探索”,在后殖民圣经 (编辑:Sugirtharajah RS. Sheffield: Sheffield学术出版社,1998):91-116页;圣经和第三世界:前殖民、殖民和后殖民相遇 (剑桥:剑桥大学出版社); 2001); Darren Cronshaw:“对谁来说“伟大”的委身? 马太福音28:18-20的后殖民对位解读

- See Mercy Amba Oduyoye, 阿诺瓦的女儿. 非洲妇女和父权制 (纽约:玛利诺学院.1995):

- 在承认撒哈拉以南非洲宣教活动复杂的历史的同时,Lamin Sanneh广泛调查了宣教活动的殖民

- 路加福音10:34 – 35中的“好撒玛利亚人”寓言强调跨越种族界限的爱。

- 使徒行转10:34–35: “彼得就开口说:我真看出神是不偏待人。原來各国中,那敬畏主行义的

- 耶路撒冷会议和加拉太书3:28和哥林多前书9:20-23的教导提供了包容性的基督教范例。

- 启示录7:9: “此後,我观看,见有许多的人,沒有人能数过来,是从各国各族各民各方來的,