Editor's Note

本立場文件由洛桑運動散居議題網絡編寫。 主要作者是 Sam George 博士(印度/美國),於 2023 年 8 月撰寫。本文是根據全球散居網絡執行團隊的意見而編寫,該團隊由 T.V. Thomas 博士(馬來西亞/加拿大)、Bulus Galadima 博士(奈及利亞/美國)、Barnabas Moon 牧師(韓國)、Art Medina 牧師(菲律賓)、Paul Sydnor 博士(法國)、Joel Wright 牧師(巴西/美國)、Elizabeth Mburu 博士(肯亞)、Hannah Hyun 博士(澳洲/韓國)、Jeanne Wu 博士(台灣/美國)、John Park 博士(韓國/美國)和Godfrey Harold 博士(南非)。

介紹

自文明誕生以來,人類一直在遷移。有些人遷移是為了尋找更好的生活條件、生計、安全、教育、就業、與家庭團聚、貿易、經商或純粹的生存。其他人則是為了逃避衝突、戰爭、暴力或迫害而搬家。還有一些人因為社會經濟混亂、自然災害或政治動亂,造成不利的生活條件而搬家。有些人從農村搬到附近的城市,有些人則穿越整個國家,有些人跨越許多海洋到達世界的盡頭。人類移民是當今全球的一個重要現實,每個人都受到其深遠影響的衝擊。隨著思想、資訊、產品和資金跨境流動的加速,人員流動以及由此產生許多的廣泛後果也將隨之而來。

人類遷移已經成為我們這個時代的決定性問題之一,因為現今居住在出生地以外的人,比有史以來的任何時候都多。近幾十年來,人類遷移的衝動、規模、數量、速度和方向,都達到創紀錄的水平。這個問題是我們的社會、經濟、國家和世界正在發生巨大變化的癥結所在。這場大規模的人口流動,正在從根本上改變我們所熟知的世界秩序,並且帶來許多新的現實,幾乎改變了我們周圍的一切。儘管在全球疫情大流行期間,由於旅行的限制,移民潮受到了短暫遏制,但現在的人口流動已經反彈到創紀錄的水平,而且沒有任何跡象顯明它會很快減弱。

在二十一世紀前二十五年即將結束之際,全球人口遷移增長到了前所未有的水平。自2000 年以來,人口遷移變得如此普遍,以致聯合國將每年的12 月18 日定為「國際移民日」,並宣布2015 年為「移民年」。移民對許多人有利,而對另一些人則不然,而且有些人試圖前往其他地方時喪生。各種推動因素,如失業、乾旱、飢荒、衝突、戰爭、宗教迫害、種族清洗、缺乏安全感等,或各種拉力因素,如教育意願、就業前景、優越的工作條件、商業潛力、婚姻、收養等,每年改變了數百萬人的居住地。全球化的力量、新的通訊技術、廉價的交通,以及金錢、物質、數據等流動,已經縮小了我們的全球意識,並加劇了地球上的生活。

本立場文件闡明用於描述世界人口流動的各種術語,以及它與歷史上的基督教信仰和上帝使命的關係。各式各樣的術語被用來描述人口流動,如移民、僑民、難民、留學生、外來工人、僑民/外籍人士、跨國者、混血兒、國際運動比賽的選手、流亡者、外國人、游牧民族、庇護者、無國籍者、被驅逐者、回歸者等。其他術語包括連根拔起、流離失所、分散、離散、去地域化、無證件、被販運、人口轉移等。由於與人類流離失所相關的條件、形式、地點和致病因素,大規模和長距離人口流動的現實變得更加複雜,例如國內與國際、國內與國外、經濟與生態、自願與非自願、強迫與自願、個人與家庭、非常規與非法、臨時與半永久和永久、季節性與循環性、西方到其他地區與其他地區到西方等。這種籠統的英語措辭會引起誤解、重疊用法、意義消失和翻譯困難,並且可能導致很多的混淆。 本文目的是要全面理解當代人口流動的問題,並喚醒全球教會了解基督教信仰的流散本質,以及大規模人口流離失所帶來的宣教機會。希望幫助基督徒了解散居的人如何改變和推動基督教,以及如何動員全球教會並為其提供資源,來參與和影響世界各地的散居群體。它為散居宣教提供了一個宣教框架,為那些尋求制定「移動的上帝」基督教教義的人提供了神學基礎,並為全球散居群體及其後裔制定了宣教計畫。

基督教宣教史與移動的人群

在2010年南非洛桑運動開普敦大會上,「移動的人群」被當作一個策略性宣教重點領域引進全球教會,從那時起,這個問題就在全球基督徒中獲得了極大的關注。開普敦大會就散居宣教議題舉行了一次全體會議和兩次多功能聚會。大會向所有與會者分發了一本四十頁的入門小冊子,題為「為聚而散:擁抱散居的全球趨勢」。 開普敦承諾(第二部分,C5 節)包括一項關於散居宣教的聲明,將散居描述為「出於某種原因從出生地遷移的人」,並呼籲教會和宣教領袖「認識並回應全球移民和散居群體帶來的宣教機會。」全球移民、難民、留學生、旅行和通訊日益增多的現實,使得這一個問題成為教會、宣教機構、神學教育者、宣教思想家、實踐者、動員者、資助者和廣大基督徒談論的焦點。 在南非開普敦舉行的第三次洛桑大會結束時,散居宣教領袖的核心小組齊聚一堂,建立了全球散居網絡(GDN),目的在透過促進教會、宣教機構和神學機構的發展,進一步擴大和深化全球散居議程。GDN 致力於完成「上帝對移動人群的救贖使命」。該組織於 2012 年在菲律賓馬尼拉註冊成立,是一個合法的慈善組織,執行團隊成員分布在世界不同的地區。[1]

2015 年3 月24 日至28 日,GDN 在菲律賓馬尼拉召開全球散居論壇,來自80 多個國家的350 多名重要的宣教學者、事工實踐者、教派領袖、政府官員、非政府組織代表和其他人士出席了會議。此次論壇的成果是編寫《散居宣教學概要》(分散與聚集),2017年由英國的Regnum出版。隨後,GDN帶著新的執行團隊和兩名新任命的散居洛桑運動催化劑,每年在世界各主要地區召開數次全球和區域性的散居協商會議。此外,GDN 也向眾多宣教組織和神學機構提供有關散居宣教研究的諮詢意見。《為聚而散》小冊子[2]於2017年修訂,並翻譯成多種語言,如韓語、普通話、日語、西班牙語和葡萄牙語,並以Kindle電子書在亞馬遜上架,手冊[3]於2020年修訂,並由Langham出版社重新出版,以擴大發行量。

散居宣教焦點的出現有著更長久的歷史,早期特別是來自亞洲和非洲的基督徒移民參加東道國的當地教會,隨著人數的增長,他們在這些國家建立了民族和移民教會。移民對特定語言崇拜的偏好、獨特的文化和靈性操練、撫養在外國出生孩子的挑戰、無法融入東道國教會,以及他們與祖國機構的聯繫,使得他們有必要在居住地建立移民教會。這些新成立的移民教會領袖,通常與各自家鄉的教會和領導機構保持宗派聯繫,以獲得組織支持和指導。這些移民教會透過匯款支持家鄉的教會和宣教計劃作為回報。在此過程中,跨地域和跨時區的思想和精神不斷流動和相互交流,促進了移民教會的發展,這一現象也在社會經濟上為家鄉的家庭和社區做出了積極貢獻。

在上帝的主權下,各民族的散居網絡開始出現:1976年的世界華福中心(CCCOWE)、1994年的菲律賓國際網絡(FIN)、1996年的南亞散居領袖國際網絡(INSADL)、2004 年的韓國散居網路(KDN)等。每個網絡都主辦了會議和協商,並出版通訊和開發資源,以加強散居事工。這些新興的散居網絡與不同國家和全球教會機構進行許多對話。在福音派中,關於「移動的人群」這一主題,最早的正式討論是在2004 年洛桑芭堤雅宣教協商會上進行,會議發表了標題為「鄰近的新人群」(LOP 55)最早的立場文件。這分文件為加強對全球移民問題的參與提供了動力,並在一些基督教會議、宣教智庫和神學機構中吹響了散居宣教的號角,這一切都為 2007 年將散居宣教發展成為洛桑運動內的一個議題網絡提供了基本要素。

洛桑運動和全球散居網絡(GDN)相信上帝對人類的離散擁有至高無上的主權,全球移民的新現實可以加速上帝在全球的使命。全球教會正處於機會和挑戰並存,令人興奮的關鍵時刻。GDN 的願景是促進全球教會接受並加快在移動人群中的事工。它致力於動員當地教會、宣教機構、事工網絡、機構和其他組織,在各地社區參與跨文化的全球宣教事工。它旨在利用跨國聯繫和散居群體的聯繫,在全球範圍內產生多管齊下的王國影響。它希望幫助各地教會認識他們的散居起源,並了解代際間的信仰轉變。基督教移民在他們的定居地建立了充滿活力的移民教會,並成為一股強大的宣教力量,在基督教衰弱之處將其復興,同時使基督教信仰呈現多樣化。它仍然致力於喚醒和警惕生活在各地的基督徒,使他們接受門徒訓練,為分散在各地的基督徒實現更大的國度目標服務,並為全球教會做好準備,迎接「有許多的人,沒有人能數過來,是從各國、各族、各民、各方來的,站在寶座和羔羊面前」(啟七9)這一末世論的事實。

專有名詞:發散和重疊

許多不同的術語和表達方式被用來描述移動的人群,許多學者、策略家和實踐者將它們作為同義詞交替使用,卻沒有意識到這些術語之間的細微差別。有些人偏愛其中一種,而另一些人則天真地認為它們都是一樣的。 世界上的某些地區和語言偏愛某些術語,或將它們視為相同的術語,卻沒有意識到與這些術語相關的許多微妙之處。聖經使用了各種術語來描述人類流離失所的概念,神學文獻則進一步拓寬了其含義、背景,以及與歷代基督教使命的連結。

每一個術語都為這個日益增長的全球現實提供了非常獨特的含義,並保持特定的理性重點和主旨。[4] 當研究聖經、其他歷史文獻、社會科學、國家法律、相關經濟學、當代政策議題或教會的宣教活動等,通常會偏向其中一個方面。某些學術專業對某些術語的偏好,使這些不同術語的用法更加複雜。 例如歷史和法律研究偏愛「移民」,社會科學和文學研究偏愛「散居」,而人道主義工作者和決策者越來越多地使用「流離失所」作為首選術語。有些人將「散居」一詞專門用於最初的猶太人流放背景,而有些人則使用該術語來包括所有流離失所者,即使是在我們現在的背景下。

沒有一個術語能夠完全概括與當代世界各地大規模人口遷移相關的多方面複雜性,我們必須從不同學科、地理學、學者和文獻中汲取見解,以豐富我們對這一現象的理解。這些遷移的範圍可以是短距離的重複遷移,也可以是大範圍的長距離遷移,以便在世界另一端完全不同的社會中永久定居。這些術語本身就交叉了它們的定義邊界,因為它們是移動的術語,以無數種方式穿越、超越和改變它們的邊界。更明智的做法是避免將任何一個術語,作為描述這一多層面現象的包羅萬象術語。這樣做有可能將其他形式的流離失所,以及與這些術語相關的細微差別排除在外。以下是對一些主要術語的簡要描述,和一些支持這些術語的論點,與其常見用法相關的細微差別:

移民

移民這個字的字根來自拉丁文migrare,意思是離開一個地方,漂流到另一個地方。一些相關詞彙在中文的翻譯都是移民(migrate, migrant, migration, migratory, migrator, migrative, migratable, migrator, emigrant, immigrant, émigré, emigree)。聯合國機構國際移民組織(IOM)將移民定義為:正在或已經跨越國際邊界,或在一國境內離開其慣常居住地的人,無論(1) 此人的法律地位為何; (2) 遷移是自願還是非自願; (3)遷移的原因是什麼; 或 (4) 停留時間多久。[5]

這是一個廣義的術語,包括不同形式的人類流離失所,無論其地位、原因、動機或持續時間長短。移民導致居住地環境或氛圍的變化,這是由於人類的願望、機會(或缺乏機會)、追求安全或逃避危險而引起的。此外,遷移也用來描述鳥類、動物和昆蟲,季節性地從一個地方遷移到另一個地方覓食。科技產業以多種形式的硬體、軟體或平台遷移而聞名,而化學和核子物理則使用原子遷移和亞原子粒子的移動。

然而,移民的概念仍然是線性的──特別關注原籍地(移民)或目的地(移民),並且仍然是法律、人口和政策研究的首選視角。 更重要的是,移民的視角是單代的,因為移民的後代並不認為自己是移民,但他們與出生地占主導地位的本地人不同。 移民也沒有看到幾十年來的轉變和生命的延續,也沒有看到多方面的跨國連結、跨文化傳播和跨文化混合。

散居

希臘文(διασπορά),意思是分散或離散,出現在舊約聖經希臘文譯本(七十士譯本)中,在新約聖經中也出現過幾次。最初指的是被放逐到異國他鄉的猶太人,他們飽受流離失所的創傷,對家鄉懷抱著深深的思念。散居是聖經和基督教歷史中,上帝救贖使命的一個重要主題。

散居是一個統稱,指在某種程度上流離失所的種族、民族或語言群體,而移民主要是指在不同條件下,跨越邊界或經歷離鄉背井的人。散居是指移民及其後代他們的身分和歸屬感,無論是真實的還是象徵性的,都是由他們的錯位、混居或觀念經驗所塑造的。他們基於共同的歷史感、身分認同感、社區感以及在異國他鄉的生活經歷,與祖籍地、被接納的故鄉與其他地方的人保持聯繫。有時,散居研究被認為是後殖民研究的一個分支,他們對政治和認知統治、次等地位、種族、性別、語言和身分認同等議題有著共同的興趣。

移民是一個線性和單向的術語,無法反映當代的現實和複雜性,即多方向、多模式和多邊的人員流動,從任何地方流向任何地方。移民是個別的,更適合入境口岸、執法部門或管理移民的政策。在許多情況下,整群人儘管在一個國家出生和長大,卻無法獲得公民身份。另一方面,散居是一個更為廣泛的概念,是一個複雜的關係網,由某種流離失所和相互交織而形成的集體整體,具有多重起源、過境地點、目的地、模式、條件和世代等特徵。散居包括在外國出生和長大的移民的子女,而移民專指從一個地方到另一個地方的第一代。

流離失所

雖然這是一個通稱,但通常用於境內流離失所者(IDPs),指因自然災害、政治壓迫、生態危機、宗教迫害,或僅僅為了生存而在境內遷移的移民。

在被迫流離失所者的廣泛類別下,難民署還包括尋求庇護者、難民和無國籍人國際移民組織將境內流離失所者定義為:被迫或不得不逃離、或離開家園、或經常居住地的個人或群體,特別是由於或為了避免武裝衝突、普遍暴力局勢、侵犯人權行為或天災人禍的影響,並且未跨越國際公認的地緣政治邊界的個人或群體。境內流離失所者強調流離失所的非自願性和外部條件,是造成遷移的主要原因。 推動因素必須夠強大,足以克服留在原地的一切內部猶豫和環境障礙。

流離失所」一詞可以更廣泛地用於跨越國界,在這種情況下,它就成為跨境流離失所,其中大多數發生在某些非常嚴峻的情況下,跨越特定地理區域和漏洞百出的邊界。 同時,有些著作超越了這一流離失所地理空間類別的成因,將所有社會經濟、文化和心理上的流離失所都包括在內,這些現象也可以稱之為境內移民。境內移民從一個地方遷移到另一個地方時,不需要護照或簽證文件,但當人們搬遷到附近的城市或另一個州/省時,其他形式的個人身分至關重要。與流離失所密切相關的術語是流動性,它解釋了從某一特定經濟階層內部、或特定種姓,或社會群體外部的向上流動。

難民

聯合國難民署(UNHCR)是一個全球難民機構,成立於第二次世界大戰後,旨在幫助數百萬被迫逃離家園的人。1951 年《聯合國難民公約》將難民定義為「有正當理由擔心因種族、宗教、國籍、屬於某一特定社會團體,或具有某種政治觀點而受到迫害,因此逃離自己國家的人。居住在他們的國籍境內之外,並且無法或由於這種恐懼而不願意受到該國的保護;或沒有國籍且不在其以前經常居住國的人,無法或由於這種恐懼而不願返回該國者。」[6] 大多數難民留在原籍國附近的難民營中,直到原籍國的局勢發生變化,或他們在另一個國家重新得到安置。截至 2022 年,全球約有 41% 的難民是 18 歲以下的兒童。

尋求庇護者

一國在其領土上給予另一國逃離迫害或危險者的保護,庇護包含多種要素,如不驅回、允許留在庇護國境內,以及人道待遇標準。尋求庇護者是指在另一個國家尋求國際保護,以及抵達另一個國家要求被承認為難民的個人。並非每個尋求庇護者都會被視為難民,但每個難民最初都是尋求庇護者。大多數難民和尋求庇護者的遷移,主要是出於非經濟原因,由於戰爭、衝突、暴力、迫害、種族滅絕、飢荒、乾旱、自然災害等,對生存構成威脅而被阻止,或不願意返回原籍國。

跨國者

更多的人同時屬於兩個或兩個以上的社會,或者同時擁有多重國籍,或合法進入兩個或兩個以上的國家。他們跨越國界工作、生活和家庭、消費媒體,並參與經濟和政治活動。隨著國際旅行的便利性和經濟能力的提升,跨國人口正在增加。有些人選擇離開家人,而有些人則因為家庭、社區和宗教承諾而被迫這樣做。跨國家庭是指一個或多個家庭成員因工作、貿易或業務需求,而在一年中的部分時間或長期居住在另一個國家的家庭。跨國主義廣義上是指跨越民族國家邊界,將人們或機構連結起來的多重關係和互動。他們在東道國扎根,同時又與其他地方的家鄉保持緊密的聯繫。他們的身分、歸屬和忠誠不易界定,而且跨越地理和國家邊界,有時相互融合,有時又互相衝突。

旅外人士

旅外人士或外派人員是指在其原籍國以外的國家生活和/或工作的人,通常是臨時且出於工作的原因。旅外人士也可以是放棄本國國籍而成為另一國公民的人。旅外人士的搬遷被認為是暫時的和出於個人動機,沒有永久搬遷或強迫搬遷的意圖。旅外人士可能因為工作要求或全球工作任務,而從一個地方搬到另一個地方。回國的旅外人士被稱為歸國人員。

被販運

人口販運是指透過武力、詐欺或欺騙手段招募、運送、轉移、窩藏或接收人口,以利用他們來牟利。各個年齡層、各種背景的男性、婦女和兒童都可能成為人口販運犯罪的受害者,這種情況發生在世界各個地區。[7] 它涉及強迫或脅迫某人,提供勞動或服務,或從事商業性行為。人口販子使用暴力或詐欺手段,以及虛假的就業或教育承諾來欺騙受害者。脅迫可能是不易察覺的或公開的,可能是身體上的,也可能是心理上的。販運的主要方式包括債役/債務勞工、非自願奴役、強迫勞動、童工、童兵、性販運/旅遊、賣淫、剝削未成年人等。

氣候移民

一個人或一群人的移動,主要是由於氣候變遷導致環境突然或逐漸變化,不得不離開或選擇暫時,或者永久離開他們慣常的居住地,在一國境內或跨越國際邊界的遷移。[ 8] 這是一個新出現的問題,在未來幾十年可能變得更加重要。

如上所述,用於描述「移動人群」現象的術語種類繁多,以致術語的含義和用法變得模糊不清。簡單定義「任何改變常住國的人」,不足以解釋與人員流動相關的細微差別。此外,對人員流動的研究還包括出國求學的學生,但不包括遊客、商務旅客、醫療或宗教朝聖等短期流動者。有趣的是,在南半球國家工作的西方人通常被稱為旅外人士,而反方向旅行的人則被稱為移民(來自亞洲)或難民(來自非洲和南美洲)。這種命名方式暴露固有的複雜性、兩面性和權力差異。有些護照可以透過免簽證、地緣經濟聯繫和外交關係,享有進入其他國家的特權,但對於許多其他國家的人來說可能並非如此。非法移民、人口走私和無證越境都很難追踪,更不用說飄洋過海的危險旅程和不安全路線的,這些都是極難研究和記錄的問題。 近來,「散居」一詞的出現包含了地緣政治實體內、跨越不同學科、不同條件和各種動機多種形式的人類流離失所,但仍有少數人喜歡嚴格按照歷史背景下,被迫流離失所的猶太人的原意來使用該詞。所有移民都是從一個地方遷往另一個地方的過程。移民就是移動,無論是從農村到城市,從一個國家的一個地區或省分到同一國家的另一個地區或省分,還是從一個國家到另一個國家。總之,沒有一個單一的視角可以用來描述移動的人群。如今,「散居」(diaspora)被廣泛地應用於所有流離失所者,指的是任何「起源於其目前居住地以外的土地,其社會、經濟和政治網絡,跨越民族國家邊界或橫跨全球的非領土化,或跨國人口。」[9]。

移動的世界:我們都是移民

《國家地理》雜誌2019 年8 月號刊登了題為「移動的世界」的封面故事,盤點了當前普遍存在的問題,例如海平面上升、農作物歉收、戰爭等,這些問題導致世界各地的移民數量達到創紀錄水平。[10] 如今,很少有人能準確地生活在他們祖先的發源地。如果我們敢於追溯過去——對某些人來說是幾年,對另一些人來說是幾代人——我們很快就會意識到,沒有一個是我們稱之為家鄉的本地人。我們都來自其他地方,後代將探索我們熟悉之外的地方和文化。移民是人類故事的主線,無論我們相信自己有多穩定,無論是出於好奇或冒險的動機,還是出於戰爭或飢餓的驅動,人類從根本上來說都是一種遷移的種類,在我們漫長的集體歷史中,久坐不動更像是一個短暫的例外。[11]

我們都是移民或移民的後代,某種形式的流離失所故事深深地編織在我們的生命中,我們的祖先如此,我們的後代也將如此。人類是遷移的種類,現代社會、國家、經濟和政治,都是從人類反覆遷移的過程中發展起來的。人們從農村遷移到市中心,或隨著經濟活動模式的演變而遷移,希望過更好的生活。每一代人的謀生手段都在改變,社會政治結構也在適應新的現實。變幻莫測的經濟波動、資本、機會和基礎設施分布不均,將使人們不成比例地分散在各個地區。知識和技能水平的差異,以及世界許多地區有限的就業前景,將迫使人們超越地區或國家的邊界,到遠離他們出生或成長的地方就業。由於現在有愈來愈多的工作可以遠端完成,人們有可能在一個國家生活,卻在另一個國家工作,而他們的直系親屬則生活在另一個國家。收入、購買、支付和投資,比以往任何時候都更容易跨越國界。

我們的遷移受到野心、危險、威脅或恐懼所推動,儘管對某些人來說,這些夢想在他們追求的過程中變成了噩夢。我們的遷移是為了在生命受到威脅的情況下生存,或是為了在前景更好的土地上繁衍發展。即使在設置許多限制移民的高牆、障礙和法律之後,人們出國的衝動比以往任何時候都更加強烈,並且冒著更大風險去一個地方尋找機會的傾向始終存在。隨著民族主義和種族歧視在所選擇定居點的激增,他們利用新的技術工具與自己的家鄉保持著不可思議的聯繫,即使他們在紮營的地方感覺自己像個陌生人,從未真正到達他們想要的目的地,儘管存在許多不確定性和危險,人們仍然繼續探索遠方的土地,因為我們是遷徙者。

英國地理學和人口統計學家歐內斯特‧拉文斯坦(Ernest Ravenstein,1834~1913 年)通常被稱為「移民研究之父」,他在1885 年至1889 年間提出一套當時具有開創性意義的「移民定律」,其中許多原則至今仍然適用。這些定律是:a) 移民距離定律:大多數移民的遷移距離相對較短,且遷移量隨著距離的增加而減少。b) 移民方向定律:遷移通常是逐步進行的,從小城鎮遷往較大城鎮,然後再遷往城市。c) 移民特徵定律:年輕、單身和經濟活動者更有可能移民。d) 反移民定律:每一次移民潮都會產生回流移民,或出現與主要移民潮相反方向的大量移民潮。e) 介入機會定律:移民通常會在第一個滿足其需求的合適目的地定居,從而降低到達主要目的地的可能性。f) 逐步移民定律:所有移民都是分階段進行的,每一步都會改善生活條件、經濟機會和其他吸引移民再次遷移的因素。

然而,這些見解已被新的理論所取代,包括當地人口遷移及其後代在異國他鄉的新面貌。上個世紀,人們利用不同的視角和研究領域,提出許多關於人類遷移的理論,包括人口學、人口科學、社會學、經濟學、人類學、政治學、心理學、技術、交通、法律和媒體研究,例如新古典經濟理論將移民視為個人理性的決定,透過從低薪、經濟機會有限的地方,遷移到高薪、經濟前景較好的地區,從而實現經濟利益最大化。市場理論假設勞動市場的需求和供給,而網絡理論則強調社會網絡對遷移模式的影響。語言、種族和宗教等社會文化因素,在吸引或排斥移民到某些地方發揮至關重要的作用。世界體系理論認為,移民是全球資本主義秩序下,各國資源與機會分配不均的結果。新的流動技術、交通樞紐的使用,以及網路和媒體的曝光率,被認為是人類大規模跨越國界的決定性因素。其他因素還包括重力、滲透、基礎設施和遷移理論的發展模式。 最關鍵的是,人口遷移是一個多層面的現象,沒有一種理論可以完全解釋它。這些理論和其他因素,如社會心理動機、透過媒體了解其他地方的潛在前景、歷史洞察力、技術獲取途徑,以及現代通訊和運輸網絡,都是移民決定的促成因素。某些國家的新政策和限制措施,會將移民流轉向其他地方。影響移民的人為因素和各種因素的綜合作用,有助於更好地理解世界各地移民社區現實的複雜性。然而,除了這些世俗理論之外,還有一個極其重要的理論需要考慮,那就是神對人們出生地和居住地的主權(徒十七26)。上帝在引導或決定人類在世界各地的分散和遷移,以及許多跨地方和跨世代的散居群體的形成發揮重要作用,這些散居群體塑造了各國和世界的命運。

表一:人員流動的推力和拉力

| 拉力 | 推力 | |

| 經濟因素 | 經濟機會、更好的工作前景、更高的工資、肥沃的土地和水資源 | 經濟困難、貧困、失業、缺少工作和農作物歉收 |

| 教育和健康因素 | 接受優質教育、高等教育和優質醫療服務的機會 | 缺乏教育和醫療機會 |

| 生活方式因素 | 優越的生活條件、更好的基礎設施、技術進步和生活質量 | 缺乏發展、犯罪和腐敗 |

| 政治因素 | 政治穩定和安全的環境 | 衝突、戰爭和政治不穩定 |

| 宗教因素 | 宗教和文化自由 | 基於宗教、種族和少數民族的歧視與迫害 |

| 氣候因素 | 更好的氣候和自然環境 | 自然災害、氣候變化、污染、資源有限或資源枯竭 |

| 關係因素 | 家庭團聚、支助需求、收養、國際婚姻 | 缺乏家庭支持、家庭成員生活在更好的地方、通婚 |

散居[12]的一些特徵是:a)從原來的家鄉分散到兩個或兩個以上的外國地區,有時是經歷創傷後的分散; b) 或者,為了尋找工作、從事貿易或進一步實現殖民野心,而從家鄉向外擴展; c) 關於家鄉的集體記憶和神話,包括其所在地的歷史和成就; d) 對祖籍地的理想化,以及對其維護、安全、恢復和繁榮,甚至對其創建的集體承諾; e) 發展獲得集體認可的回歸運動; f)基於獨特感、共同的歷史和對共同命運的信念,長期保持強烈的族群意識; g) 與東道國社會的關係出現問題,至少表明該族群不被接受,或可能遭遇另一場災難; h) 對其定居國的同族成員有同情心和團結感;以及 i)有可能在東道國過著獨特、有創造力、豐富多彩的生活。其他學者對上述流動人口的突出特徵,進行了整合、擴展或重新措辭。[13]

政治情緒和國家政策在人口遷入和限制所有跨境流動之間搖擺不定,有些國家會修建新的圍牆,或制定新的法律來遏制移民,而另一些國家則由於人口老化、勞動力減少或缺乏技能而被迫開放邊界。種族間的動態變化和社會經濟競爭,可能會降低一些地方的吸引力,並使全球人才流失到其他國家。有些人從短期的角度看問題,但人類流動的真正影響可以跨越幾代人和幾個世紀。我們的世界比以往任何時候都更加緊密地聯繫在一起,人們跨國界互動水平的提高,將在未來幾十年加速人類的流動。隨著頻寬的穩定成長、網路存取的便利性,以及資料傳輸成本的減少,愈來愈多的人將透過新的工具和平台相互聯繫。在未來的幾十年,愈來愈多的人將更頻繁、更反覆地遷移到更多地方。全球流行病、戰爭和衝突、社會經濟差距、迫害、人身危險和生態危機,將迫使數百萬人探索海岸以外的土地。許多人渴望一個更加公正和包容的世界,他們將到其他地方尋求生計和安全。人力資本在不同地方的分配和補償是不均衡的,當某一特定職業或經濟部門的技術工人,從一個國家移民到另一個國家,導致該領域的人力資本枯竭時,就會出現人才外流。當移民帶著新的知識、技能、資本和專業連結返回原籍國時,就會出現人才回流。在某些情況下,當人們在兩個或多個國家之間反覆往返時,就會出現循環移民。 所有移民研究和預測都預料,未來幾十年全球人口遷移將繼續激增,並且仍將是全球的核心問題。可再生能源的轉變、國家經濟的通膨壓力、新的移動技術、自動駕駛汽車、人工智慧、機器人技術等,將對我們當前的社會經濟秩序造成巨大的破壞,而且不會公平地惠及每個國家的所有人,反過來又會增加許多國家的人口外流。隨著飛行車、超級高鐵和超音速飛機的出現,我們正處於人類流動性飛躍的風口浪尖。一些城市中心的人口減少、國家老化,以及一些國家的人口萎縮,將導致大規模的人口遷移。流行病、通貨膨脹、氣候變遷、戰爭等,將迫使愈來愈多的人去探索世界其他更適合居住的地方。所有這些都意味著,未來三十年的人口遷移將超過以前的三個世紀。

不斷增長的數字:數據和趨勢

全球移民最新數據的可靠來源很難取得,政策制定者、人口統計學家、政府統計學家、人口普查數據科學家、記者、非營利組織和廣大民眾使用的數據,因其來源、定義、方法和報告目的而存在很大差異。使這項任務具有挑戰性的另一個事實是,這些數據是動態且不斷變化的。定期統計世界各地不同類型的移民幾乎是不可能的,此外,任何移民報告在發布時都有可能被認為是過時的,但這並不意味著它毫無幫助。

聯合國的國際移民組織(IOM)通過出版的重要報告《世界移民報告》(WMR)[14] 追踪各國的移民情况,並報告相關數字和趨勢。自2000年起,《世界移民報告》每兩年出版一次,每隔一年的十二月出版。它提供有關全球移民最新且可靠的關鍵數據和信息,並就熱門移民問題發表專題論文。2017年12月,國際移民組織開發了一個名為「移民資料入口網站」的全球移民資料分析中心,提供全球移民的最新數據和視覺化工具,這些數據和工具透過與許多專注於全球人類移民研究的政府機構和國際組織合作定期更新。[15] 這些數據被廣泛應用於世界各地的移民研究、媒體報導和政策制定。

最新的世界移民報告《WMR 2022》於 2021 年 12 月 1 日發布,根據《WMR 2022》估計,2020 年全球有 2.81 億國際移民,占全球人口的 3.6%,世界上每三十人中只有一人是移民,絕大多數人生活在他們出生的國家,但也有許多人遷移到本國的其他地方。早在2010年,全球只有2.2億國際移民(約占世界人口的3.2%),而在2000年,全球有1.73億國際移民(約占世界人口的2.8%)。 1990 年,全球有 1.52 億人(2.9%),1980 年有 1.02 億人(2.3%),而在1970 年,全球有 8400 萬國際移民。據報告,2020年全球約有3900名移民死亡或失踪,少於 2019 年的 5900 人,但實際傷亡人數不計其數,並將逐年激增。

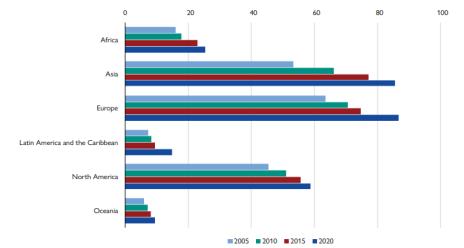

圖 1:2005~2020 年按主要居住地區分列的國際移民(單位:百萬)

2022 年,女性在國際移民中,所占比例從2000 年的49.4%下降到48%。在2022 年的國際移民中,兒童占14.6%,而2000 年為16%。歐洲是目前國際移民最大的目的地,有8700萬人(占國際移民的30.9%),緊隨其後的是亞洲,在2022 年有8600 萬國際移民居住在那裡。北美是5900 萬國際移民(20.9%)的目的地,其次是非洲,有2500 萬國際移民(9%)。過去15年,拉丁美洲和加勒比海地區的國際移民數量增加了一倍多,從約700萬增加到1500萬,成為國際移民成長率最高的地區,占所有國際移民的5.3%。約 900 萬國際移民居住在大洋洲,約占移民總數的 3.3%。2020 年,全球航空旅客數量為18 億人次,其中包括國際和國內旅行,低於2019 年的45 億人次。報告還指出,2020 年全球有980 萬人因衝突和暴力而流離失所,3070 萬人因災害而流離失所。

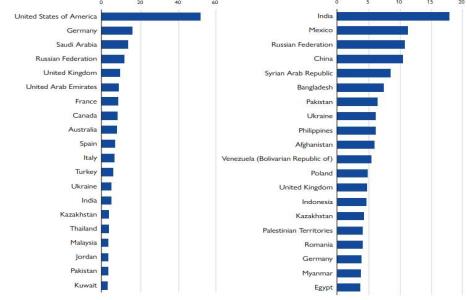

由於印度在 2023 年成為世界上人口最多的國家,它也擁有世界上最多的移民人口(1800 萬人)。第二大移民輸出國是墨西哥(1100萬)、俄羅斯(1080萬)和中國(1000萬)。第五大移民來源國是敘利亞阿拉伯共和國,有 800 萬人,其中大部分是難民,因為過去十年該地區的戰爭造成大規模流離失所。過去50 年來,美國仍然是世界上最大的移民目的地國,截至2022 年,國際移民人數達到5100 萬。其次是德國,有近1600 萬的國際移民,而沙烏地阿拉伯是第三大目的地國,有1300萬。俄羅斯有 1200 萬移民,英國有 900 萬移民。

圖 2:2020 年國際移民的前 20 個目的地(左)和來源地(右)(百萬人)

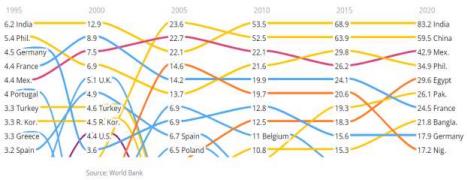

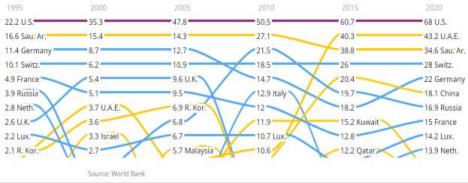

移民研究中密切關注的另一個主要指標是匯款,即國際移民匯給家鄉家人的錢。自本世紀初以來,外匯收入來源已超過許多國家所接受的外援或投資,成為總體經濟規劃和國家政策的關鍵因素。匯款用於支持家庭成員、提供教育、履行家庭義務、儲蓄、開設小型企業、執行慈善計畫、讓兄弟姊妹結婚,以及用於宗教目的。根據《WMR 2022》和世界銀行年度匯款報告,印度仍是外國匯款的主要接收國,達到 832 億美元,而中國則以595 億美元位居第二。這兩個國家在過去十年中,一直位居匯款排行榜的榜首。前五名的其他國家是墨西哥(429億美元)、菲律賓(349億美元)和埃及(296億美元)。接下來的五個國家是巴基斯坦、法國、孟加拉、德國和奈及利亞。 過去二十五年來,美國無疑仍是世界上匯款最多的國家。其他主要匯款國包括阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、瑞士、德國、中國、俄羅斯、法國、盧森堡和荷蘭。

圖 3:十大匯款接收國(1995~2020 年)

圖 4:十大匯款來源國(1995~2020 年)

根據聯合國難民署統計,截至2022 年底,全球有1.084億人因迫害、侵犯人權、戰爭、暴力,或嚴重擾亂公共秩序的事件而被迫流離失所。[16] 這包括難民、境內流離失所者、尋求庇護者,和其他需要國際保護的人。截至2022 年,全球有3530 萬難民和540 萬人尋求庇護者。近年來,境內流離失所者人數急劇增加,到2022 年,全球人數將達到6250 萬人,創歷史新高。其中約52% 的難民來自三個國家,即敘利亞阿拉伯共和國(19%)、烏克蘭(16%)及阿富汗(16%)。主要的難民收容國為土耳其(360 萬)、伊朗(340 萬)、哥倫比亞(250 萬)、德國(210 萬)和巴基斯坦(170 萬)。 在過去幾年中,新冠疫情大流行以及隨之而來的旅行限制,導致全球移民率略有下降,但現在又急遽上升至大流行前的水平。2020 年的航空總客運量比前一年下降了 60%,就是下滑的一個明顯跡象。流動性限制給移民帶來了問題,並加劇了現有的脆弱性。國家邊境的關閉,導致數以千計的季節性工人、臨時居民、留學生、就醫移民、船員和其他人無法前往各自的目的地。

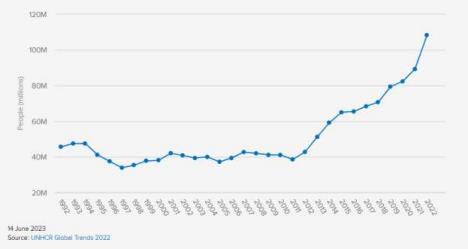

圖 5:1992~2023 年世界被迫流離失所者人數(單位:百萬)

此外,在父母或祖先的移居地出生和長大的移民子女,可能不會與其原籍地保持任何積極的聯繫。雖然他們是散居在這些國家的少數民族組成部分,但他們本身並不被視為移民,而其居住國的大多數主流群體卻認為他們是移民。因此,移民數字主要計算的是第一代移民,而散居社區則是多代移民,還包括與下一代移民相關的問題。所有祖先是混血和混血兒,都可能根據感知到的利益,而傾向於一個或另一個方向,並可能造成身分認同和歸屬感危機。公民身分、同化程度、政治立場、外表、語言能力、教育程度、經濟地位、融入程度和其他因素,在一個人的關係網絡和自我知覺中發揮決定性作用。

上述所有的數字和解釋都未能全面、準確地描繪當代全球移民的情況。移動的人群是全球範圍內瞬息萬變的現實,所有的數字和圖表都已經過時,並不能反映實際情況。這裡引用的所有數據都將被更新的數據取代,建議讀者瀏覽引用的來源,以了解全球移民的最新數據和趨勢。由於移民人數和所有趨勢都在不斷變化,因此對移民和移民社群的研究極具挑戰性,同時也令人興奮。尋找移民社群的宗教信仰仍然比較困難,在西方國家,移民教會的數量是一個快速發展的現實,但仍未引起東道國基督徒的關注,並且在基督教資料庫中普遍被低估。[17] 由於大多數移民教會都是在家中或租用設施,開始非正式地用外語舉行禮拜,與祖先的故鄉有著密切的聯繫,因此很難準確評估全球新移民教會的激增情況。

聖經、散居詮釋學和基督教是散居的

雖然聖經中沒有出現移民、難民、流離失所或跨國等現代詞彙,但流離失所的概念卻貫穿整本聖經。現代民族國家、地緣政治邊界、護照、簽證等概念,是地球上最近的發明,不應誤認為聖經敘事中沒有這些概念,或與救贖歷史無關。當代讀者往往忽略聖經中提到許多地方的地理細節,而有些地方的名稱也發生了變化,使我們與這些地方相距甚遠。今天,大多數讀者都遠離聖經文本的原始地點和時間背景,因此我們可以聲稱,所有聖經活動的核心都是散居的。

另一方面,散居是聖經中的一個詞,也是救贖歷史的一個關鍵主題。它出現在舊約的希臘文譯本中,並且在新約中也多次出現。這是一個農業用語,用來形容農民在地裡播種,通常指猶太人在巴比倫流放期間的分散。《七十士譯本》中的「散居」一詞在英文聖經中被翻譯為遷移、驅逐、分散、放逐、流放、驅散、被遺棄、保留、餘民,甚至是驚恐。在新約聖經中,散居一詞作為名詞出現在約翰福音七章35節、雅各書一章1節、彼得前書一章1節中,作為動詞出現在使徒行傳八章1節、4節和使徒行傳十一章19 節中。 幾乎所有的聖經著作都具有散居性,這意味著它們是由移民及其後代所寫、寫給他們、為他們而寫和關於他們的。它們最初是在某種形式的流離失所背景下創作、編輯、發展、保存、散布、解釋、翻譯和閱讀的。它的作者、原始讀者和傳播者,都是作為少數民族生活在異國他鄉的移民或其後代。大多數主要人物、敘事、情節和背景,都是在不同形式的流離失所中形成。將希伯來文舊約聖經翻譯成希臘文的需要,是在埃及亞歷山大猶太散居中產生的,而不是當時的猶太教中心耶路撒冷。這是因為第二代和第三代後裔失去了希伯來語的語言能力,而在帝國的希臘化環境中成為希臘語的主導者。所有的新約聖經都是用希臘文寫成,這是希臘化人民的通用語言,對耶穌和祂的門徒來說是陌生的。猶太人的分散、希臘文化和羅馬帝國,在最初幾個世紀的基督教傳播中發揮了戰略作用。當代對聖經的閱讀和解釋,與最初的讀者和背景相去甚遠。因此,有人可能會說散居是聖經的元敘事,因為它包括在不同條件下,從一個地方到另一個地方的各種遷移。流離失所這個首要主題,與離鄉背井、在異國他鄉尋找家園的人們產生普遍共鳴,也是聖經敘事的基本要素。難怪今天世界各地的移民,特別被其中的人物和信息所吸引。

聖經以第一對夫妻被逐出伊甸園(創三23)和該隱的流浪(創四12~16)開始, 然後我們讀到挪亞航海逃離洪水的故事(創六~九),以及巴別塔人民大規模分散到世界各地的故事(創十一8~9)。接著,亞伯蘭被呼召離開本族本家(創十二1~3),並終生在巴勒斯坦和埃及領土上漂泊。此外,土地糾紛導致他的侄子羅得走向另一個方向(創十三5~12)。亞伯拉罕派他的僕人去家鄉的家族中,為他的兒子以撒尋找新娘(創二十四)。一場關於家庭繼承權的衝突,導致雅各逃回他的祖國,在那裡與他的表妹結婚(創二十七),後來又從岳父那裡逃回迦南(創三十一)。約瑟被他的哥哥們賣給米甸商人為奴,將他帶到埃及(創三十七23~28),他在當時世界上最先進的文明中,擔任最重要的官職(創四十一41~45)。後來,當巴勒斯坦爆發飢荒時,雅各的兒子們來到埃及尋找糧食(創四十二1~2),最後全家遷移到一個新的國家,只有雅各被帶回迦南與他的祖先一起埋葬(創四十九29~33)。聖經的第一卷書和創世記中的所有內容都可以稱為遷移,創世記是真正的原型,以各種形式的流浪為特色,無論是懲罰性的還是救贖性的。[18]

聖經第二卷書(出埃及記)的一個基本主題是一場巨大的移動,以及一個新民族逃離埃及的奴役,進入流奶與蜜的應許之地。它包含在黑暗掩護下的大規模逃亡、穿越沙漠、被敵人襲擊、渡過紅海、沿途超自然的供應和保護、看到上帝以雲柱和火柱走在他們前面、接受十誡以便在新的土地上生活等等──所有這些都是以多種形式的流離失所為背景。接下來的以色列歷史包括順服和反叛的循環(約書亞記;士師記),導致被迫遷移到亞述(王下十七5~23)和流亡到巴比倫(王下二十五),以及將返回移民帶回祖國的神聖干預(以斯拉記和尼希米記)。先知耶利米告訴以色列人要為他們的東道國尋求福祉,並照顧他們中間的外邦人(耶二十九4~9)。以斯帖記講述猶太人生活在波斯帝國的故事,而但以理書則深入了解猶太人生活在異國他鄉的經歷,以及他們為保持自己身分所做的努力。約拿被呼召去宣講反對尼尼微(今伊拉克)的邪惡,但他卻走向他施(今西班牙)的相反方向,結果又重新回到上帝賦予他一生的使命上。先知書說明流亡背後的原因,並為世界帶來恢復、和解和拯救的希望。

舊約聖經中所有的主要人物,如亞當、挪亞、亞伯拉罕、撒拉、夏甲、以撒、利百加、雅各、約瑟、摩西、約書亞、路得、大衛、耶利米、但以理、以西結、以斯帖、尼希米、以斯拉、約拿和其他,都是在某種流離失所背景下出現的。聖經學者認為,摩西五經大部分內容是由摩西寫的,他是被埃及王室收養的第四代希伯來人,在埃及長大和接受訓練,與自己的身分作鬥爭,並娶了米甸異教祭司的女兒為妻。他一生大部分的時間都在西奈曠野漂流,因此最有資格站在法老面前,帶領上帝的選民脫離埃及奴役的苦難,進入應許之地。以色列的歷史──國家的形成、成為萬民之光的呼召、分裂、最終被迫流亡巴比倫以及回歸──都是在地緣文化移動背景下建構的。

耶穌是一個不斷移動的人,祂的道成肉身就是自願從天上轉移到地上。出生時,祂的生命受到威脅,與祂同代的許多人都被邪惡的希律王殺害,因此被父母帶到埃及。祂在地上的生活和傳道期間不斷遷移,以至於有人說:「人子卻沒有枕頭的地方。」(太八20)。教會的誕生、使徒行傳和新約書信都是在不同的遷移環境中完成。整本聖經都需要在流動性和多種地理細節的背景下來理解,以揭示早期基督教形成的散居因素。流離失所的大主題是聖經敘事中固有的,因為它涉及遠離家鄉、尋找歸屬感、建立信仰共同體,以及與上帝一起在世界上履行使命。

新約最早的福音書記載「他們出去,到處宣傳福音」(可十六20上),門徒們也開始行動。他們被賦予聖靈的能力,並奉命「在耶路撒冷、猶太全地和撒馬利亞,直到地極作見證」(徒一8)。在耶路撒冷教會誕生之際,猶太人的逾越節聚集許多來自散居地的猶太人和皈依猶太教的人,例如帕提亞人、瑪代人、以攔人,和住在美索不達米亞、猶太、加帕多家、本都、亞西亞、弗呂家、旁非利亞、埃及的人,並靠近古利奈的利比亞一帶地方的人、羅馬、克里特和阿拉伯人(徒二9~11)。他們回國後,在自己的家鄉和城市建立了信仰團體。然而,由於迫害日益嚴重,門徒們留在耶路撒冷,這反過來又導致「除了使徒以外,門徒都分散(散居)在猶太和撒馬利亞各處。」(徒八1)。後來,所有「分散的人往各處去傳道」(徒八4),迫害催化了福音的傳播(徒十一19)。 基督教的擴張是沿著散居在地中海沿岸,和羅馬帝國境內的猶太人的輪廓進行的。整部使徒行傳充滿了地理細節以及散居在外的猶太人,在基督教傳播中所扮演重要的角色。

保羅大部分書信都來自他的旅程,他是散居的產物──出生於基利家(土耳其)大數的猶太人、羅馬公民,曾在耶路撒冷一位著名猶太學者門下接受教育。在前往大馬士革的路上遇到了耶穌,並在敘利亞安提阿的一間教會教書,該教會差派他去傳教,最終在羅馬為信仰而死。保羅向不同的受眾(猶太人和外邦人)傳道,文化適應、跨越多樣性的統一、超越世俗界限的認同感和歸屬感的隱喻等,都是保羅神學的核心。像巴拿巴、提摩太、馬可、路加、亞居拉、百基拉、西拉、非比、大比大、呂底亞等人的例子,都是在流離失所背景下出現的。彼得的書信是寫給散居在小亞細亞北部的會眾(彼前一3),其中特別提到因羅馬帝國統治和迫害,所帶來的苦難和希望。雅各書是寫給「分散在各國」的猶太人(雅一1),它強調真正的信仰應該伴隨善行,在貧窮、迫害和帝國壓迫的極端邊緣化背景下尤其重要。甚至最後一卷書啟示錄,也是作者(約翰)被放逐到拔摩島的羅馬流放地期間寫成。書中信息鼓勵信徒抵制皇帝崇拜的要求,而且要至死不渝地站立,因為知道當基督再來的時候,他們將得到平反,那時惡人將被毀滅,來自各地的上帝子民將進入永恆榮耀和祝福(啟七9)。天國公民的概念表明,我們並不完全以這個世界為家,而是擁有超越地界的身分和效忠(腓三20,彼前二11)。象徵性旅程的主題強調,這個世界與上帝永恆統治最終希望的天家之間的緊張關係。

散居海外的觀點對於理解聖經和其中蘊含的使命至關重要,所有詮釋學任務都需要一定的距離來閱讀和理解任何特定的聖經文本,而散居的背景自然提供這樣的空間。流離失所的人們,更了解自己在異國的處境和疏離感。他們在身分認同中掙扎,不完全屬於他們的第二家鄉,但又深深地嚮往自己留下的世界,這使他們成為參與解釋任務的理想人選。散居者的流離失所,使他們能夠以某種獨特的方式接近經文,他們尤其被聖經所吸引,因為聖經充滿了各種的移民敘事。他們的生活經歷與聖經人物、故事和困境產生共鳴。他們看到上帝對異族和邊緣化散居者的關愛,並從上帝對祂子民的指示中找到安慰,即照顧他們中間的異族,因為他們自己也曾經是移民(利十九34;申十19)。

散居詮釋學是一種跨學科的方法,從散居群體的獨特經驗和觀點來理解聖經敘事,這些經驗和觀點是由移民、流離失所和文化混雜的歷史所塑造。它試圖透過他們的生活現實來解釋聖經,包括社會、文化、經濟、政治、文學、哲學和宗教背景,這些背景與他們在目的地所發現的主流背景不同。它從不同的學科視角、多種地理優勢和文化背景中汲取靈感,開發新的工具和方法來解釋聖經文本,其中散居群體發現各種流離失所的許多不同描述,並在這些敘述中找到自己。它擴展了我們靜態的詮釋學任務,帶來了新的活力,加深了我們對聖經和散居群體複雜多樣經歷的理解。

對大多數讀者來說,聖經各卷書的寫作背景並不明顯,因為他們在研究經文時,主要關注的是文本、語言、作者、真實性、寫作日期、信息和書籍的神學。最近的一些嘗試詳細介紹了其原始文本、作者和讀者的年代學、考古學、社會學、地理和文化背景,大大豐富了我們對聖經信息及宣教的理解。散居釋經學主張採用八個維度來閱讀和解釋聖經,即:i)從地理角度閱讀聖經,ii)從多學科角度閱讀聖經,iii)從共同角度閱讀聖經,iv)從代際角度閱讀聖經,v)從種族角度閱讀聖經,vi) 從混合角度閱讀聖經,vii) 從多種語言角度閱讀聖經,以及viii) 從全球角度閱讀聖經。所有這些閱讀策略都包含一個基本概念,即以某種形式的遷移作為其視角,並將邊緣性、多樣性、相互性和使命感注入聖經敘事中。

基督教信仰核心是散居性的,它的目的是走向各地,這意味著信仰的中心總是從一個地方轉移到另一個地方。人口流動對基督教有著至關重要的影響,因為移民和散居群體在歷史上塑造並重塑基督教的發長和傳播輪廓。基督教信仰之所以流動,是因為基督教本質上是一種傳教信仰。「本土化原則」使基督教信仰具有無限可譯性,而「朝聖者原則」使其不可避免地具有可遷移性。基督教的使命既普遍化其特殊性,也特殊化其普遍性。基督教是一種深刻而廣泛的信仰,具有內在的活力,不受任何特定地點、文化或民族的束縛。它深入每一種文化以救贖它(道成肉身),並到達天涯海角(宣教)。無論邊界多麼強大和僵硬,它總是會突破,並且試圖包容一切。從一開始,它就不斷地跨越文化和地理邊界,在不同的地方,許多不同的人都是基督教信仰的主要代表。基督教不可能被任何地理位置所束縛,也不可能被任何民族所馴化,因爲它的本質就是要衝破我們對它的禁錮。基督教是一種流動的信仰,過去是,將來也是。

移動的人群和基督教使命

移動的人群和基督教使命 上帝對人類歷史和人類分散擁有主權。使徒保羅第二次旅行佈道期間,在雅典亞略巴古的講道中明確指出: 祂從一本造出萬族的人,住在全地上,並且預先定準他們的年限和所住的疆界;要叫他們尋求神,或者可以揣摩而得。其實祂離我們個人不遠,「我們生活、動作、存留,都在乎祂」。就如你們作詩的,有人說:「我們也是祂所生的。」(徒十七26~28) 事實上,神創造了萬族(創二十五23;詩八十六9~10),神為語言和文化做出了規定(創十一1、6、7、9),並且祂決定了我們居住的空間(地點)和時間性(時間)。(徒十七26)。

這一切都是為了宣教目的,以榮耀神、造就和拯救失喪的人。這種流離失所使人們對他人產生好奇,質疑他們固有的信仰體系,在新的環境中被邊緣化,並尋求超越土地之神的奉獻,和超越地域神靈的救世主。人類的分散是上帝對人類歷史的救贖計劃,從所有信徒皆祭司的教義角度來看,散居是上帝對全球宣教計劃的實現,可以稱為「所有信徒的使命感」。每個國家都依賴散居者(短期、長期或獲得公民身分者)的存在、參與和力量(無論好壞)。所有的宣教士都是移民,因為他們必須跨越國家或文化的界限。同樣地,所有的基督徒移民也可以被視為潛在的宣教士,因為他們履行跨文化傳播福音的宣教功能。

自創世以來,移民的流離失所和散居群體,一直是上帝透過耶穌基督實現其救贖目不可或缺的方法。如果不考慮上帝的主權、對國家的統治、人類的事務,以及祂的子民四處遷移的現實,就無法理解基督教信仰擴展的歷史──過去、現在和未來。因此,散居是上帝在其主權統治下頒布命令和祝福的宣教方式(創一28,九1,十二3,二十八14),以促進祂的國度擴張和大使命的實現(太二十四14,二十八18~20)。在基督教的傳播和成為世界上最大宗教的過程中,人類遷移發揮至關重要的作用,超越所有官方宣教活動或帝國殖民計劃。[19]

散居一詞廣泛用於描述所有居住在出生地以外的人,另一個相關的希臘文是 Ecclesia,意思是聚集,通常翻譯為教會。神使人分散,分散的人又聚集,聚集的人又為了神在世上的使命而分散。人的分散和聚集是兩個對應、相互關聯和相輔相成的原型,以理解在二十一世紀背景下宣教中的上帝,宣教流動、資源和影響力,可以來自世界任何地方,也可以被引導到世界的任何地方。由於我們生活在基督教歷史上前所未有的時代,世界上每個國家(每個地緣政治實體,不一定是每個民族)都有基督徒,福音已經真正到達了世界的盡頭,並且正在從邊緣反彈,在全世界獲得新的動力。全球教會文化和人口組成的徹底逆轉,使基督教呈現新的面貌,並形成新的合作聯盟,這將加速二十一世紀的全球宣教。

散居的因素迫使我們將基督教視為一種普遍信仰,其內部具有極大的多樣性,並且彼此之間具有健康的相互關係。它加速了福音的傳播,宣教工作因散居者而獲得了新的動力。它使邊緣地區成為基督教的新中心,同時又保持地方性(本土性)。它傳授了一種以聖靈論為力量的全球宣教學,同時釋放各地基督徒的宣教潛力,以加速上帝在世界上的宣教使命。基督教使命不再是從西方到其他地方,而是從各地到各地。它允許基督教有多個中心,宣教士的流動發生在許多不同方向;它是真正的多中心和全方位,到處都成了宣教禾場和宣教軍隊。隨著人類流動性的增加,導致全球電信和媒體的激增,正在迎接一個超連結和超移動的新時代。氣候變遷和全球化議題,不斷削弱我們的地緣政治敏感性,培養了全球超國家意識。宣教士的參與不再受到財政資源、高階培訓、差派組織或教會隸屬關係的限制。透過移民或是工作,任何地方的任何人都可以藉著虛擬方式,隨時隨地使用新工具和平台,在世界其他地區和任何地方作為一名自食其力的宣教士,從而參與為耶穌作見證。電腦、網路、人工智慧、社群媒體、自動化等新科技的發展,正在為元宣教行動提供可能性。

散居宣教

散居宣教領域旨在探索基督教在世界散居民族中宣教的挑戰和機遇,同時考慮到他們獨特的文化、社會和宗教背景。散居宣教是向散居者傳教,並透過散居者來完成大使命的方法和途徑。散居宣教學是二十世紀 90 年代出現的一個宣教學分支,最初側重於瞭解和參與西方的散居社群。它被描述為「移民研究和宣教研究的結合,產生了實用的散居宣教學──一種新的宣教策略。散居宣教是神所賜、策略性的方法向各國傳福音。」[20]它認為激勵和動員移民社群的基督徒,透過他們的跨國聯繫,向東道國和祖籍國的親屬傳福音,是一個策略機會。

散居宣教學需要在四個方面與傳統宣教學做區別,即視角、典範、事工模式和事工風格。儘管傳統宣教學是按地理位置來界定(導致外國與本地或城市與農村的對立),但散居宣教學是非空間性的,因為福音未得之民不能僅以地理位置來界定,而且他們不受任何國界或緯度的限制。它挑戰了許多既定的宣教策略,例如 10/40 之窗和地緣政治學的命名。傳統宣教學專注於舊約的「來」典範(外邦人──歸信者)和新約的「去」典範(大使命),而散居宣教學則相反,著重於二十一世紀的新現實,即人們被視為移動的目標,宣教與目標受眾一起移動。在傳統宣教學中,事工模式是派遣宣教士並提供財務支持,而散居宣教學認為,向在我們家門口的人群宣教是一種新的方式。 散居宣教接受當代人口大規模流動日益增長的現實,導致一個相互聯繫的世界,以及不可避免地在各國形成多樣化和多元文化的社區。因此,主要以差派宣教士到國外為中心的傳統宣教,也需要有效地與各地的散居人口接觸。以前的宣教差派國現在已經成為宣教地區,一些來自以前宣教地區的移民,正致力於向移民同胞和東道國人民傳福音。世界現在就在我們身邊,所有基督徒都需要意識到這個現實,並裝備好向各地的所有人傳福音。散居宣教需要同時將基督教信息和實踐處境化,並與多個地點的多種特定社會文化和宗教背景相結合。它要求每間教會的每個人,每天都向所有人作有聖靈大能的基督徒見證。它強調東道國基督徒作為散居群體和當地教會之間的橋樑搭建者角色,透過充當倡導者、調解者和翻譯者來促進對話並提供幫助,以更好地融入社會,同時透過人際關係得到改變。

表 2:傳統宣教與散居宣教[21]

| 區域 | 傳統 | 散居 |

| 觀點 | • 地理劃分:外國與本地、城市與農村 • 地緣政治邊界:一個國家/民族到另一個國家/民族 • 學科劃分:宣教神學、宣教策略 | • 非空間 • 無國界、不需擔心無邊界、跨國和全球 • 新方法:綜合和跨學科 |

| 典範 | • 舊約:宣教= 外邦人──歸信者(來) • 新約:宣教= 大使命(去) • 現代宣教:E-1、E-2、E-3 或M-1、M-2、M-3 等。 | • 二十一世紀的新現實觀點,並遵循上帝在空間和精神上移動人們的方式。•移動目標並隨目標一起移動 |

| 事工模式 | • 舊約:呼召外邦人歸向耶和華(來) • 新約:耶穌在福音書和聖靈在使徒行傳中差派門徒(去) • 現代宣教:──差派宣教士和金錢──宣教實體的充足性 | • 基督教宣教的新方式:「家門口的宣教」 • 無國界事工 • 為天國建立網絡和夥伴關係 • 無國界教會、行動教會、虛擬教會等。 |

| 事工風格 | • 文化──語言障礙 • 「民族群體」身分 • 傳福音規模:達到與未達到 • 競爭精神與自給自足 | •無須擔憂障礙 • 移動、流動和帶連字符的身分(譯者註:例如亞裔─美國人) • 沒有未得之民 • 夥伴關係、網絡和協同作用 |

此外,散居宣教經常鼓勵多語言事工,因為大多數移民保留他們的母語。由於所有的屬靈事物通常都是用心靈語言來感知,因此學習外語、教導東道國的主要語言,以及用多種語言提供小組和教會服事變得至關重要。散居宣教也承認、重視並利用散居群體的跨國聯繫,透過與他們祖先故鄉的家庭和教會建立夥伴關係,來發揮天國的影響力。此外,散居宣教涉及一種整體方法,除了分享福音之外,還透過提供社會服務、語言課程、就業援助、社區支持,解決散居群體在異國他鄉的屬靈、社會和實際需求,特別是那些在惡劣環境下流離失所的人。總體而言,散居宣教學接受多樣性,並制定創新策略,向來自不同文化背景的人傳福音和門徒訓練,促進全球各地充滿活力和包容性的基督教社群的成長。散居群體的跨國性質超越宣教的地緣政治概念、國家之間的關係,以及資源和影響。它涉及身分認同、歸屬感、社會凝聚力和跨文化能力等問題,因為人們在異國他鄉生活時,隨著時間的推移和代代相傳,逐漸融入東道國的現實,並維持(對某些人來說是下降的)與祖先故鄉的連結。它包含基督教的全球多方位觀點,其中宣教從各地到各地都在發生。

散居宣教學按照慣例分為三個典範:首先,對散居者宣教,其重點是向世界上生活在基督徒中間或附近的未得之民宣教,以及接收國的教會如何在家門口實踐宣教,無需出國就能接觸到附近的新移民。離鄉背井和移居國外的人們,在異國他鄉對福音持開放態度,並且沒有任何社會文化的阻礙,或改變信仰忠誠的抑制。他們會將自己所繼承的信仰與他人的信仰進行比較和對照,在搬到新的地方後,尤其是那些來自基督教為少數信仰或基督徒受到迫害地區的人,更容易接近福音見證。正在經歷過渡期的人對福音更為接受,並且需要基督徒的好客和善舉。

第二,透過散居地傳教,散居基督徒向他們在移居地的親戚,以及來自世界其他地方的移民傳福音。這些移民充當跨文化宣教士,就像所有宣教士都是移民一樣。由於基督徒的實際遷移,福音才得以跨文化,傳播給新地方的新人群。此外,基督徒是最大的宗教散居群體,他們比其他人更願意去「天涯海角」,因為他們知道無論去哪裡都會找到基督徒。「如果你是基督徒,你就會去旅行,如果你去旅行,你就會成為一名基督徒」,這種不言而喻的說法也許有一定道理。

第三,散居地以外的宣教,即散居地的基督徒參與向東道國的成員傳福音,對回到家鄉的人們產生宣教影響,或跨地域、跨文化向其他民族傳福音。散居者是跨文化的橋樑,在多個世界中擁有不可思議的能力和經驗,他們需要被動員起來成為自給自足的宣教士,以對他們當前的地理環境以及廣泛的關係網絡產生福音影響。他們成為天生的翻譯家,總是向另一個世界解釋自己的觀點和信仰,因此他們就像傳道者一樣。由於移民的流離失所,從根本上來說是一種神學化的經歷,他們試圖回答有關生命、目的和終極性的更深層次問題。他們的靈性活力和洞察力對接納他們的教會來說是巨大的財富,他們也非常積極地建立新的信仰社群。

散居宣教學通常被視為宣教學研究中的一個超級專業子領域,重點在關注移民或移民必須如何返回自己的祖國,以在其祖先的家鄉完成宣教。由於優先考慮散居群體,它忽視了東道國的其他民族,並且沒有提供更全面的宣教觀。它剝奪了東道國基督徒透過散居的視角,來認識信仰的根源。將散居宣教學分為上述三個子類別的還原論和方法論傾向是有幫助的,但也非常有限。其他宣教學家擴展了典範,將其他維度納入其中,例如「由散居群體進行的宣教」、「與或在散居群體旁邊進行的宣教」和「在散居群體之下進行的宣教」。

散居宣教不僅是向占世界人口 4% 的國際移民宣教,也不是宣教研究的最新潮流。既然我們每個人都是移民,也不是我們稱之為家鄉的原住民,因此我們必須將基督教信仰視為散居的。我們必須提醒自己,基督教不是西方宗教,它是由移民或宣教士帶到世界各地的。耶穌是西亞人,是生活在第一世紀羅馬占領下的巴勒斯坦猶太人。耶穌最後囑咐祂的跟隨者走到天涯海角,領受聖靈的大能,早期信徒徹底的奉獻,以及強烈的群體意識,以致信仰以超自然的方式在世界各地顯著的傳播。作為最全球化和最分散的信仰,基督教正在獲得新的動力,將神的國引入世界。基督教信仰總是在前進,因為我們的神總是在移動。

移動的世界神學:移動的上帝 (Motus Dei)

移動的世界神學:移動的上帝 (Motus Dei) 聖經中的上帝是一位宣教的上帝,因為祂總是在移動。神在移動,因為神是活生生的存在。神不能被空間或時間所限制,但卻主宰空間和時間領域。無所不在、永恆不變和冷漠的神聖屬性,不應該導致我們將上帝視為僵化的、靜止的、不動的、固定的或定居的。約翰.斯托得仔細研究使徒行傳第一位基督教殉道者司提反在講道中所描述的以色列歷史後,得出結論:「舊約中的神是永生的神,是一位移動和前進中的神。祂總是召喚祂的子民去進行新的冒險,並且總是在前進的過程中,陪伴和指導他們。」[22]

基督教的上帝、三位一體、創造、人性、墮落、救贖、道成肉身、教會、使命、聖靈和末世的教義,必須從移動的角度來理解。[23] 聖經中的上帝是一位移動的存在,耶穌是普世的救世主,而不是一個地域性的神靈,或人類想像中虛構的神話人物。永生神的靈正在各處工作並運行,使萬物煥然一新。上帝的使命遍及天涯海角,跨越文化、地理和世界各地的民族。移動的人群將神聖存在視為移動的上帝,所有靜止的神的概念都是偶像崇拜。偶像神和女神具有地域性和壓迫性,使得牠們的信徒被束縛在他們的所在地。它們沒有生命、沒有動作、沒有情感,這將使它們的信徒毫無生氣,換句話說,就是死了。「牠們不能行走,必須有人抬著,從一個地方到另一個地方。牠們有眼卻不能看;有耳卻不能聽。」(耶十5;詩一一五5~6)。偶像和地域之靈被束縛在一個地理區域內,並將牠們的信徒栓在一個特定的地方。偶像崇拜社會的孤立本質源自於其地方主義,這反過來又使他們的宗教不易傳播和傳教。這種狹隘傾向限制了邪惡和邪靈的領土統治,因為牠們不像聖經中的上帝那樣無所不在或無所不知,而且牠們被限制在特定的地理區域。祖先崇拜和對守護神的祈求,也表現出一定程度的地域限制和種族排他性,同時又不失其特殊性。這些神、靈和祖先,居住在特定的區域或物體中,並且保護居住在附近的人。牠們的力量不會延伸到這些地區之外,當人們前往遙遠的地方時,就不再受到其神靈的保護,而是要改信新地區更強大的神靈,效忠並服事牠。與部落的神靈相反,耶和華宣稱自己不是地域之神,而是宇宙之神。[24]

神在自己之內,也在自己之外運行。三位一體將神的位格命名為共住、共生和相互滲透,並且保持每個位格的特性,同時每個位格分享另外兩個位格的生命。[25] 神會移動,因為神是三位一體的,一神論和三神論的觀念都會使神格靜止不動,而多神論的神觀則使牠們具有地域性。三位一體關係性的概念化和神性的三個位格相互居住 (perichōrēsis),都需要運動想像力,因為它不能僅僅作為靜態來理解。三位一體為理解人類的人格和人際關係提供了本體論基礎,三位一體的關係允許神彼此接近,並且一起進入創造的秩序和整個宇宙。這種三位一體的上帝模式對神學人類學有許多影響,人類天生的社交需要靈活性,沒有靈活性,受造物就無法完全活躍或社交。人類聯繫的另一種重要方式是透過語言與其他人的交流,這與移動的概念密切相關。遷移這個詞的詞源很具啟發性,它與通勤、共同體、溝通和其他詞緊密相連。「人類透過溝通代理建立個人關係,在超越自身的能力上,類似於上帝。」[26] 交流工具的創新和貿易的歷史,與人類遷移有著共生關係。

當聖殿的物質性在以色列人生活中占據主導地位時──其結果是許多膚淺、儀式主義和腐敗隨之而來──上帝甚至允許它被敵國徹底摧毀,以致以色列人被流放到異國他鄉。與靜止的耶路撒冷聖殿相比,會幕更像是移動的上帝。以色列人希望將神束縛在至聖所,使上帝為他們的目的而馴化,隨時隨地為他們服務。耶穌變像時,門徒的反應是「我們可以搭三座棚子」(可九5),他們想要搭帳篷來紀念或建立一座聖殿。神對他們的糾正只是確認了耶穌的兒子身分,並呼召門徒順服祂。同樣,耶穌也解決了撒馬利亞婦人所面臨的兩難問題,即撒馬利亞人的基利心山和猶太人的耶路撒冷,哪一個才是真正敬拜的地點,祂告誡她,這個地點既不在這裡也不在那裡,而是「那真正拜父的,要用心靈和誠實拜他。」(約四23)。地點被認為是無關緊要的,耶穌突破了人類馴服上帝,將無限的靈束縛在文化和地理特殊性的傾向中。

救恩論不僅可以被視為西方神學著作中常見的無罪釋放、補償、稱義、贖罪和從罪與死亡中救贖,而且還可以被視為關係、宗教和運動的術語,例如使用親近、和解、淨化和恢復等概念,扭轉疏離、異化、排斥和污染。一般來說,墮落的影響可以追溯到人類繼承的罪惡或腐敗。基督徒是流動的人,因為他們擺脫了特定地域的地理、社會文化、財政和政治束縛。公元二世紀給迪奧格尼圖斯(Diognetus)的匿名書信指出,「基督徒在他們的國家、語言或習俗方面,與其他人沒有什麼不同…… 他們生活在自己的國家,但只是作為居住的外國人;他們以公民的身分參與所有的事情,以外國人的身分忍受一切的事情。因為對他們來說,每一個外國領土都是他們的家鄉,每一個家鄉都是外國領土。」[27]

基督徒更有可能到出生地以外的地方旅行,因為他們不受任何地方的束縛,對外國文化和語言的接觸,導致他們將信仰原則和實踐轉化為新背景的新努力。相反地,印度教被認為是一種受地理禁錮的宗教,它的宗教經文禁止穿越大片水域,並在很大程度上仍局限於特定的土地和文化中。此外,印度教的飲食限制、對污染的看法、旅行時社會階級的降低、回國後的淨化儀式,以及人們對死在異國他鄉的恐懼,都將人們束縛在自己的出生地。印度教徒應該在他們出生地的附近生活和死亡,大多數人在很大程度上仍局限於特定的土地和文化中。在地理和種姓制度的限制下,他們的命運是由出生地決定。他們擺脫因果報應宿命論的唯一方法,就是遷移出這些地方神的領土邊界,並改變他們對更仁慈和普遍神的效忠。同樣地,伊斯蘭教也是一個根深蒂固的宗教,因為它的朝聖、面對特定地點所發出的祈禱,以及主要透過征服、繁衍、宗教強加和暴力,來傳播不可翻譯的經文。拉明.桑尼(Lamin Sanneh)簡潔地將伊斯蘭教和基督教並列,聲稱「穆斯林的遷徙(hijrah)留下了地理和語言正統的遺產,而基督教五旬節則創造了相反的結果,即放棄了神聖領土的觀念。」[28]

最後,必須用流動的術語來重新思考流動世界的宣教神學。基督教信仰的核心是散居宣教信仰,如果它仍然受制於某種文化、民族或地理環境,就會像其他宗教一樣變成一種宗教,失去與生俱來的活力。聖經大部分的內容都是在散居背景下寫成,貫穿整本書的一條共同線索,就是上帝在不同的歷史時期選擇了不同的民族和國家,以推進上帝在世界上的統治。救贖歷史是以遷移流浪為框架,過去兩千年,基督教的擴張和轉變大多發生在不同的散居背景。基督教的擴張是沿著人類散居的軌跡發生,因為它們成為福音從一個群體到另一個群體的復興和文化傳播的管道,現在它已經觸及每一個地緣政治實體,同時成為世界上最全球化、最分散,以及多元的信仰。基督教不只是一種宗教,而是一種充滿活力的運動,而這又需要一位移動的上帝──不是一個沒有生命、無法移動的偶像,而是一位移動的上帝(Motus Dei)。移動的基督徒(世界各地的基督徒移民和散居者)是當代跨文化宣教士,推動上帝在世界上的工作,就像所有的宣教士都可以被視為跨文化移民一樣。上帝正在吸引數以百萬計的移民及其後代,來到遠離出生地的國度,並動員和部署數億人作為祂在世界各地的見證人。我們正處於上帝在世界中宣教歷史的新時代。

結論

結論 基督教是卓越的宣教信仰,因為它是為旅行而生的信仰。事實上,信徒的流動性和上帝的移動性,使基督教信仰成為一種可移動和可翻譯的信仰,因為隨著時間的推移,它不斷超越各種邊界。將上帝視為移動的存在,並將祂正在進行的工作視爲上帝移動的結果,是發展一種適應世界變化的神學和宣教學的有益方式。如今,移民、流離失所者和散居者處於上帝在世界宣教的最前線。正如基督教早期時代所呈現的,移動的人群是上帝在世界中工作的增長、傳播和轉化的強大動力,並將繼續塑造基督教在二十一世紀及以後的發展輪廓。

Endnotes

- See more about Global Diaspora Network at www.Global-Diaspora.com (accessed 15 July 2023).

- Scattered to Gather: Embracing the Global Trend of Diasporas, revised, Manila: Global Diaspora Network, 2017.

- Sadiri J. Tira and Tetsunao Yamamori, editors, Scattered and Gathered: A Global Compendium of Diaspora Missiology, 2nd ed., Carlisle, UK: Langham Publishing, 2020.

- For more on various terms and definitions, see the glossary section of Scattered and Gathered, edited by Sadiri J. Tira and Tetsunao Yamamori, (London: Regnum Publications, 2020), 631-650. Also, International Organization for Migration, Glossary on Migration, Geneva: IOM, 2019. https://www.iom.int/key-migration-terms (accessed 15 August 2023).

- https://www.un.org/en/global-issues/migration (accessed 15 August 2023).

- https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-are/1951-refugee-convention (accessed 15 Aug 2023).

- https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/human-trafficking.html (accessed 15 Jul 15 2023).

- https://www.iom.int/key-migration-terms(accessed 15 July 2023).

- Steven Vertovec, Religion and Diaspora (Oxford: Oxford University Press, 2001), 141. Also, Kachig Tololyan, “The Nation State and its Others” in Diaspora: Journal of Transnational Studies, 1 (1), 1991; Kim Knott and Sean McLoughlin, editors, Diasporas: Concepts, Intersections, Identities (London: Zed Books, 2010); William Safran, “Deconstructing and Comparing Diasporas” in Diaspora, Identity and Religion: New Directions in Theory and Research (London: Routledge, 2004).

- https://www.nationalgeographic.com/magazine/issue/august-2019 (accessed 15 July 2023).

- Sam Miller, Migrants: The Story of Us All, (London: Abacus Books, 2023). Also, Thomas Sowell, Migration and Cultures: A Worldview (New York: Basic Books, 1997); Tim Cresswell, On the Move: Mobility in the Modern Western World (New York: Routledge, 2006).

- Robin Cohen, Global Diasporas: An Introduction (Seattle, WA: University of Washington Press, 1997), 26.

- See William Safran, ‘Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return’, Diaspora: A Transnational Studies, 1 (1) (Spring 1991), 83-99. Also, Milton J. Esman, Diasporas in the Contemporary World (Malden, MA: Polity Press, 2009); Kevin Kenny, Diaspora: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2013).

- https://worldmigrationreport.iom.int/(accessed 15 August 2023).

- www.migrationdataportal.org (accessed 15 August 2023).

- https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-are/figures-glance (accessed 15 July 2023).

- Todd Johnson and Gina Zurlo, eds. World Christian Encyclopedia, 3rd ed. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020) and World Christian Database (Leiden: Brill, 2023). https://worldchristiandatabase.org/(accessed 1 August 2023).

- Andrew Walls, ‘Diaspora Factor in Christian History’, Journal of African Thought 5.2 (2002) , 3-11. Also in Global Diasporas and Mission, eds. Chandler Im and Amos Yong (Oxford: Regnum Press, 2014), 19-37.

- Jehu Hanciles, Migration and Making of Global Christianity (Grand Rapids: Eerdmans, 2023) and Samuel Escobar, The New Global Mission: The Gospel from Everywhere to Everyone (Downers Grove: IVP, 2003).

- Enoch Wan, Diaspora Missiology: Theory, Methodology and Practice, 2nd ed. (Portland: Institute of Diaspora Studies, 2014).

- Adapted from Scatter to Gather: Embracing the Global Trends of Diaspora, 22.

- John Stott, The Message of Acts (Downers Grove: IVP Academic, 1994), 132.

- Sam George, “God on the Move (Motus Dei)” in Reflections of Asian Diaspora: Mapping Theologies and Ministries, Volume 3 of the Asian Diaspora Christianity Series, (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2022).

- Paul Hiebert, Transforming Worldviews (Grand Rapids: Baker Academics, 2008), 117.

- Alister McGrath, Christian Theology (Boston: Wiley Blackwell, 2011), 325.

- Kevin Vanhoozer, “Human Beings: Individual and Social” in Cambridge Companion to Christian Doctrine, 177.

- See Section V.5. Also, Clayton N. Jefford, editor. Epistle to Diognetus: Introduction, Text and Commentary (New York: Oxford University Press, 2013), 145.

- Lamin Sanneh, Translating the Message: The Missionary Impact on Culture, 2nd ed. (Maryknoll, NY: Orbis, 2009), 262.